Voici un article qui me tenait à coeur : rendre hommage à ce grand artiste qu’a été David Bowie, lui qui a bercé ma jeunesse de nombreux tubes. Tour à tour peintre, mime, acteur de théâtre, acteur de cinéma, auteur, musicien et bien sûr chanteur, David Bowie a mené une carrière exceptionnelle, non exempte de hauts et de bas. C’est ce que nous allons explorer, via sa discographie, sur les années 70 et 80.

David Robert Jones, naît le 8 janvier 1947 à Londres. Il va très tôt s’intéresser à la musique, encouragé en cela par ses parents. Et dès 1964, il sort son 1er 45 tours, accompagné par le groupe King Bees. Mais il va aller d’échec commercial, en échec commercial au gré des différents groupes qu’il intégrera. En 1968, il sort son premier album, sous le nom de David Bowie…

I – Les albums

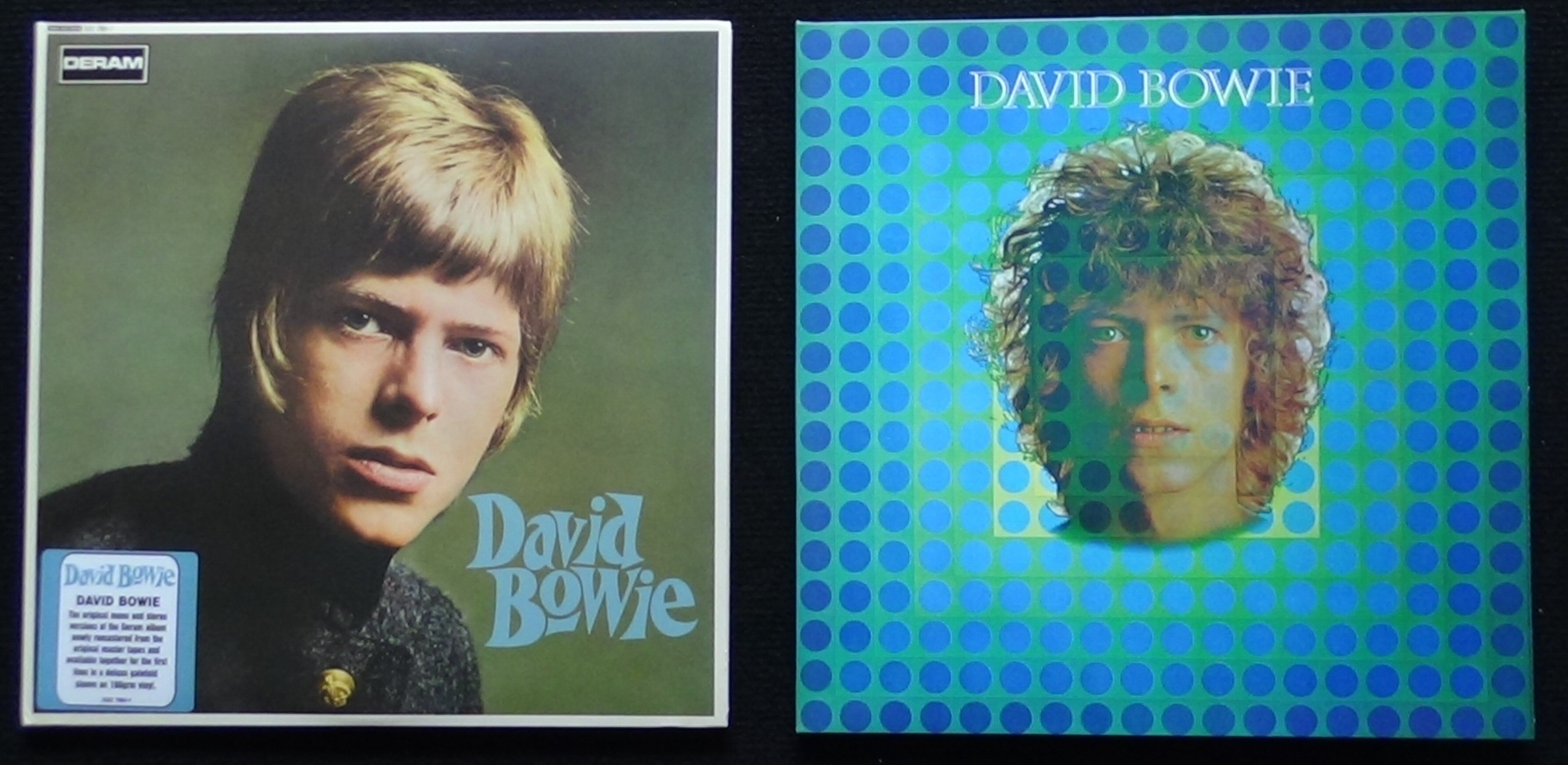

Son premier album est dans l’air du temps : une musique pop légère, avec un chant appliqué et plutôt monotone. Aucun titre ne sort réellement du lot, et pire, l’album est très fade face aux hits de l’époque : « On the road again » de Canned Heat, « Night in white satin » des Moody Blues ou encore « Jumpin Jack Flash » des Rolling Stones. Bref, c’est un raté qui passe complètement inaperçu. Publié chez Deram, la maison de disques ne renouvelle pas son contrat.

Je vous présente ici la réédition de 2010, qui a la particularité de présenter l’album en 2 disques : une version mono, et une version stéréo.

L’intérieur de la pochette ouvrante, avec sur la gauche, la reproduction de l’album original :

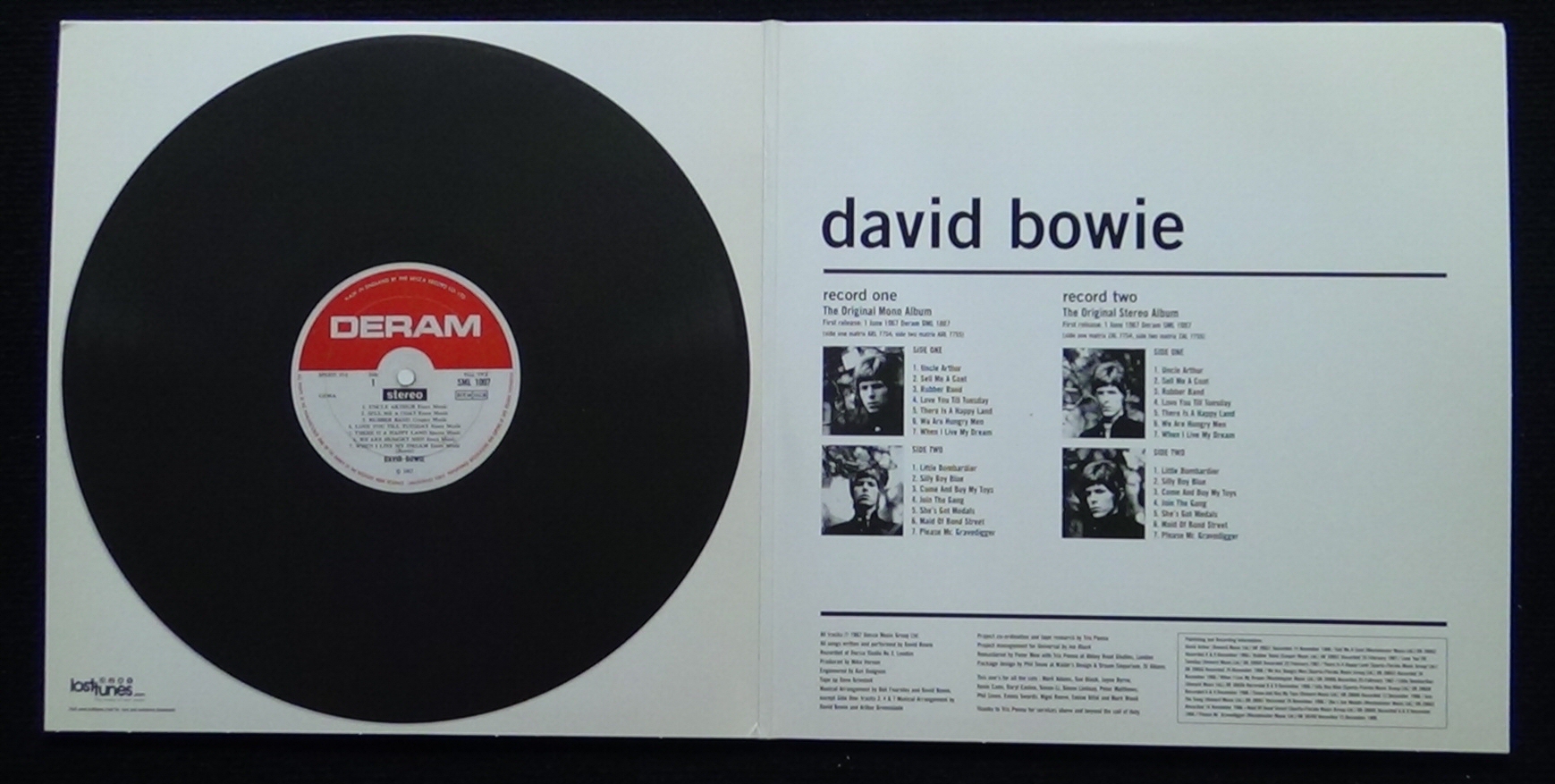

En 1969, grâce à un 1er succès sorti en single, le légendaire « Space Oddity », David Bowie va pouvoir sortir un nouvel album, intitulé sobrement « David Bowie », chez Philips cette fois-ci. Et même si c’est encore un échec commercial, c’est néanmoins un bon album qui lorgne vers la musique folk. L’aspect « enfantin » du 1er album a définitivement disparu grâce à la voix de Bowie qui s’affirme davantage, une musique plus variée et des textes plus recherchés.

Ground Control to Major Tom

Ground Control to Major Tom

Take your protein pills and put your helmet on

Ground Control to Major Tom (ten, nine, eight, seven, six)

Commencing countdown, engines on (five, four, three)

Check ignition and may God’s love be with you (two, one, liftoff)

Et tout comme son personnage de Major Tom, la carrière de Bowie ne va pas tarder à décoller…

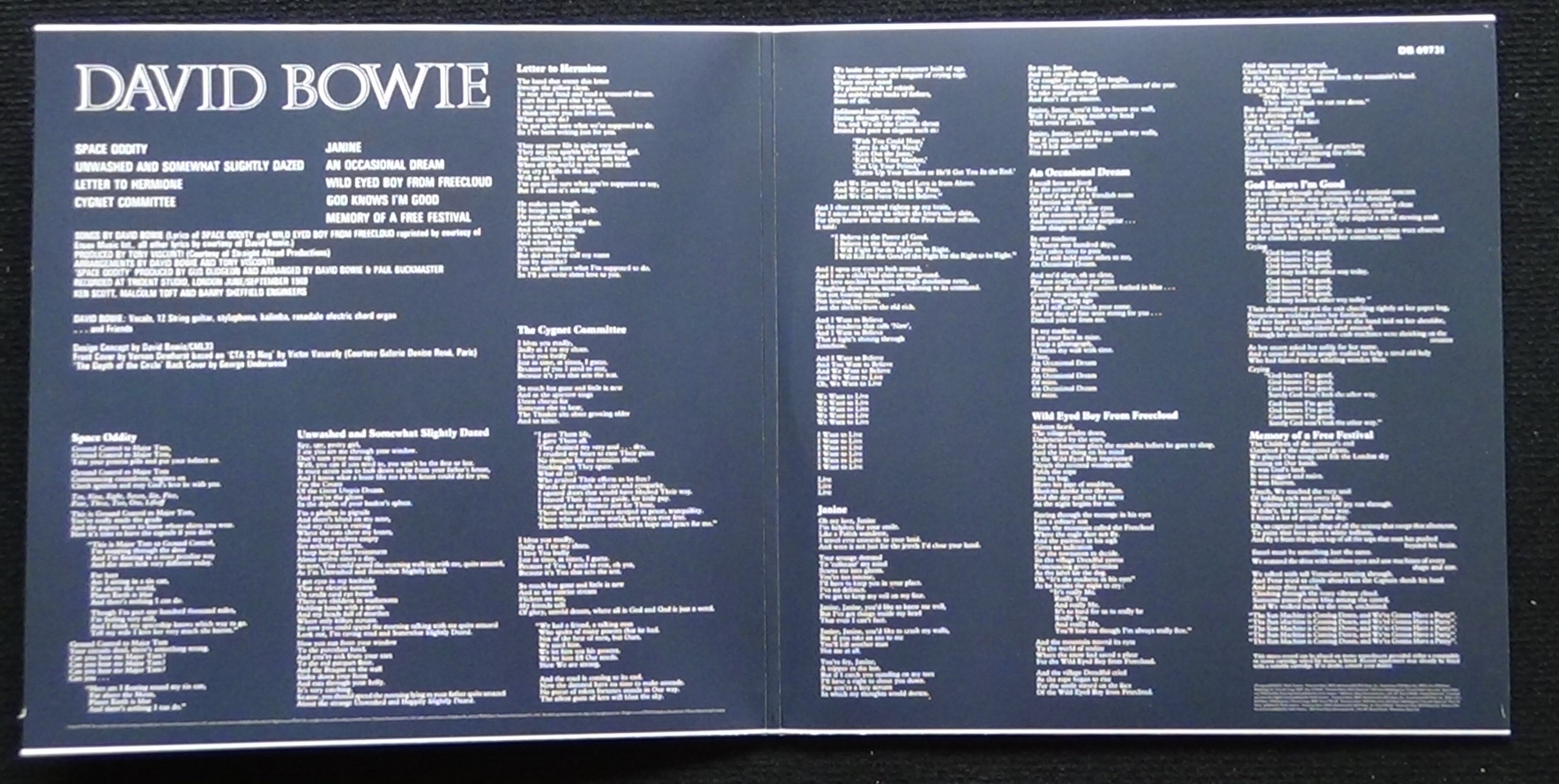

L’intérieur de la pochette ouvrante de la réédition de 2015 :

C’est en 1970 que paraît le 3ème album de David Bowie : « The man who sold the world ». Emporté par la guitare de Mick Ronson, c’est un album résolument rock. Les paroles sont plus graves, avec des thèmes autour de la folie (« All the madmen » ), ou de la mort (« Running gun blues » ). Les ventes restent cependant faibles, malgré le fait que c’est un bon album.

A gauche, la réédition UK, alors que sur la 1ère édition, Bowie avait fait sensation, posant en robe.

« Hunky Dory » sort l’année suivante, sur un label sur lequel David vient de signer : RCA. Album produit par Ken Scott et Bowie, il met en avant le piano joué par Richard Wakeman. Bowie note sur les crédits du disque, non sans humour : « I played the less complicated piano parts (inability) ». Au travers de ses chansons, le disque rend hommage à plusieurs personnalités appréciées par Bowie : Bob Dylan, Andy Wharol…

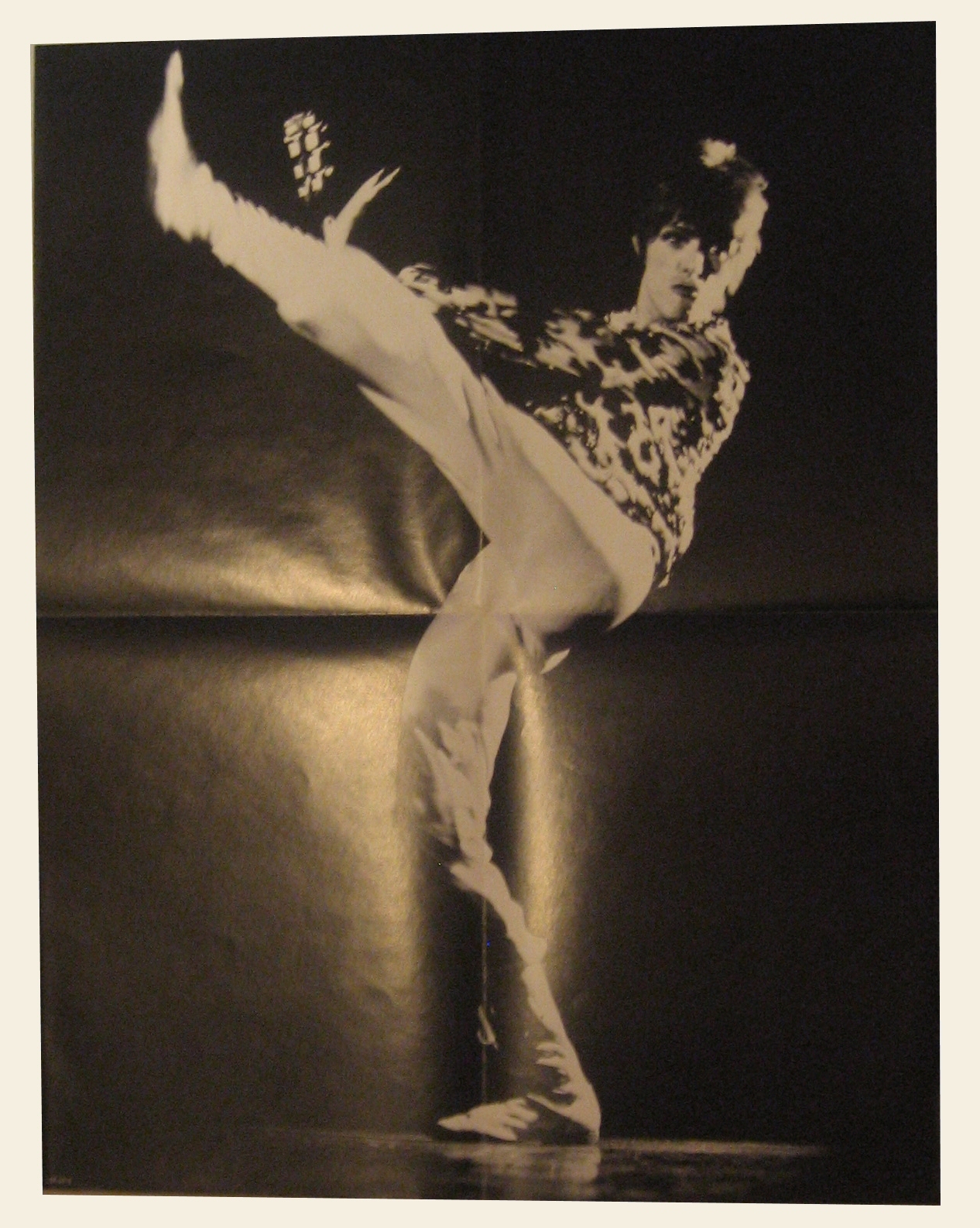

Le poster dans l’album « The man who sold the world », édition anglaise :

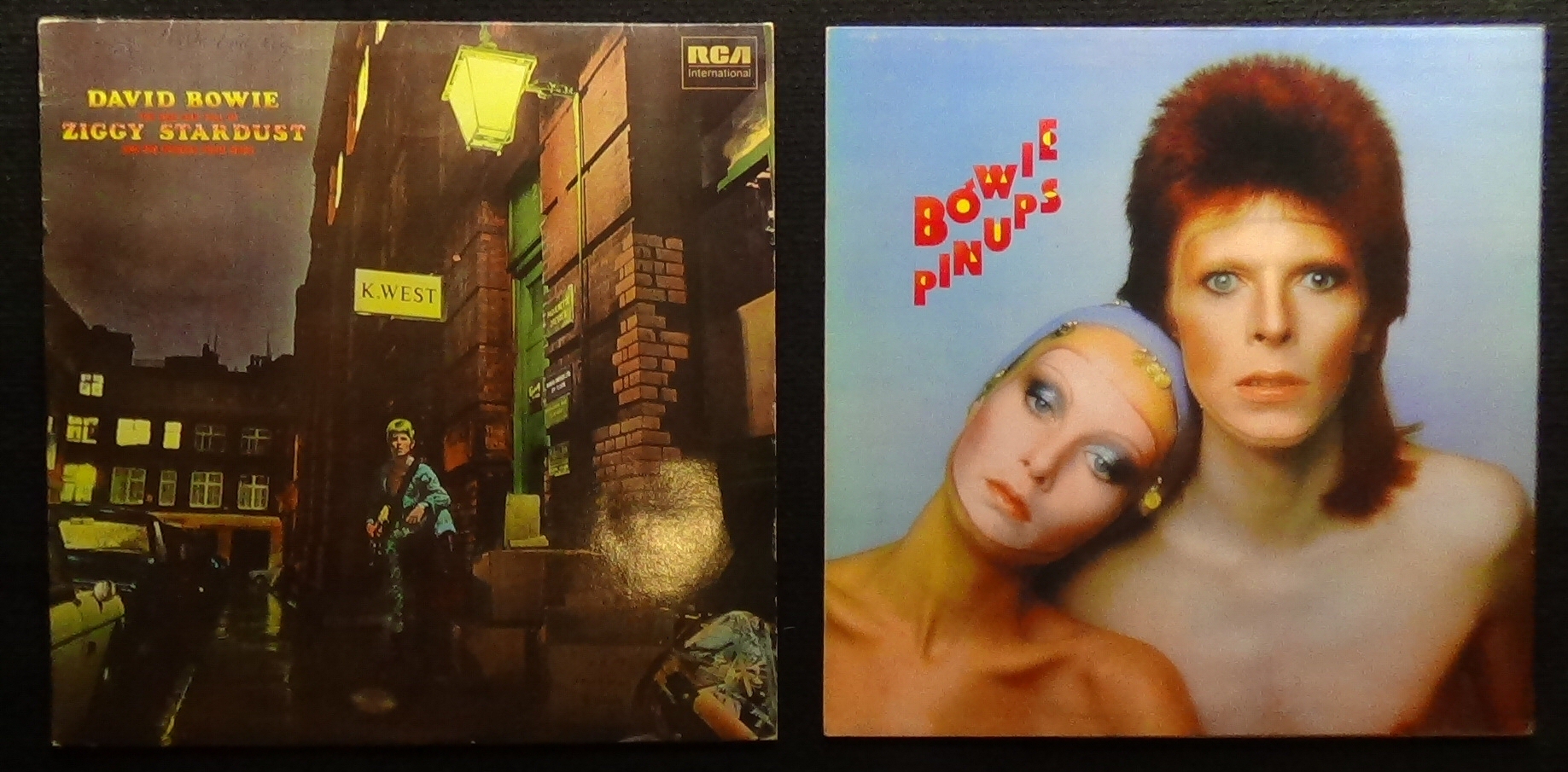

« The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars » paraît en 1972, et c’est l’album de la reconnaissance. Le 1er titre, « Five years », donne le ton : album musicalement plus abouti, parfois jazzy grâce au saxophone de Bowie, parfois rock grâce à la guitare de Mick Ronson, le tout avec de très bons arrangements. Et surtout on sent enfin David plus à l’aise avec le chant. L’album est très varié et surprend de titre en titre, que ça soit l’original « Starman », le pêchu « Ziggy Stardust », ou encore « It ain’t easy » avec ses choeurs; sans oublier le sublime « Rock’n’roll suicide » qui clôt l’album. David Bowie s’est enfin trouvé : pour mieux appréhender la scène et les médias, il est « Ziggy Stardust », le personnage de ses chansons.

En 1973, sortent quasi simultanément « Aladdin Sane » et « Pin-ups ». Ce dernier est un album de reprises. David Bowie a « tué » Ziggy Stardust, en l’officialisant lors d’une prestation scènique. Il cherche maintenant à partir vers d’autres horizons sonores. Personnellement, j’ai beaucoup de mal à apprécier cet album, avec une musique souvent lourdingue et un chant appuyé. Mais en même temps, je ne connais souvent pas les titres originaux… En tout cas, « See Emily play » de Pink Floyd est saccagé…

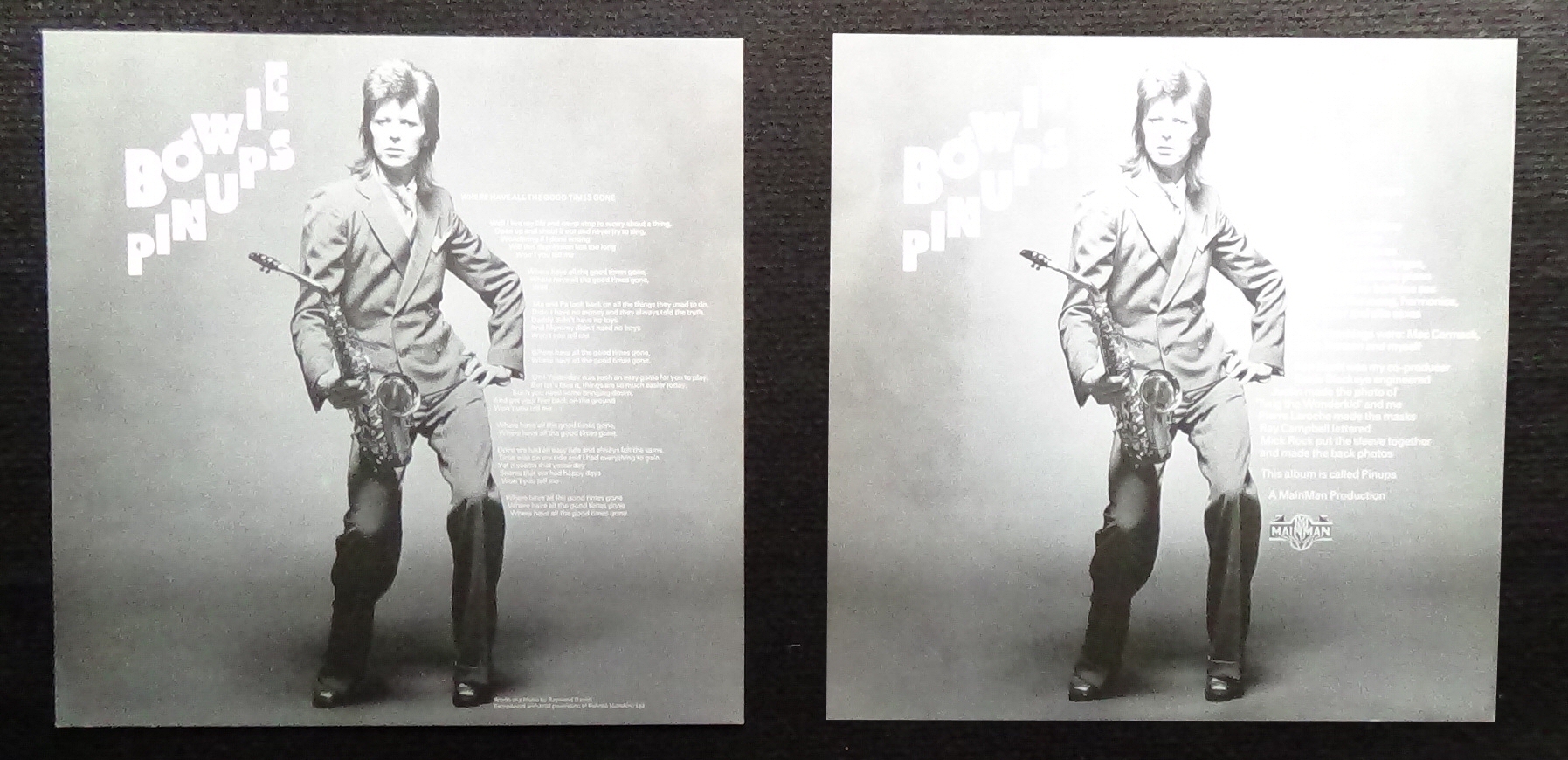

L’insert recto/verso présent dans « Pin-ups » :

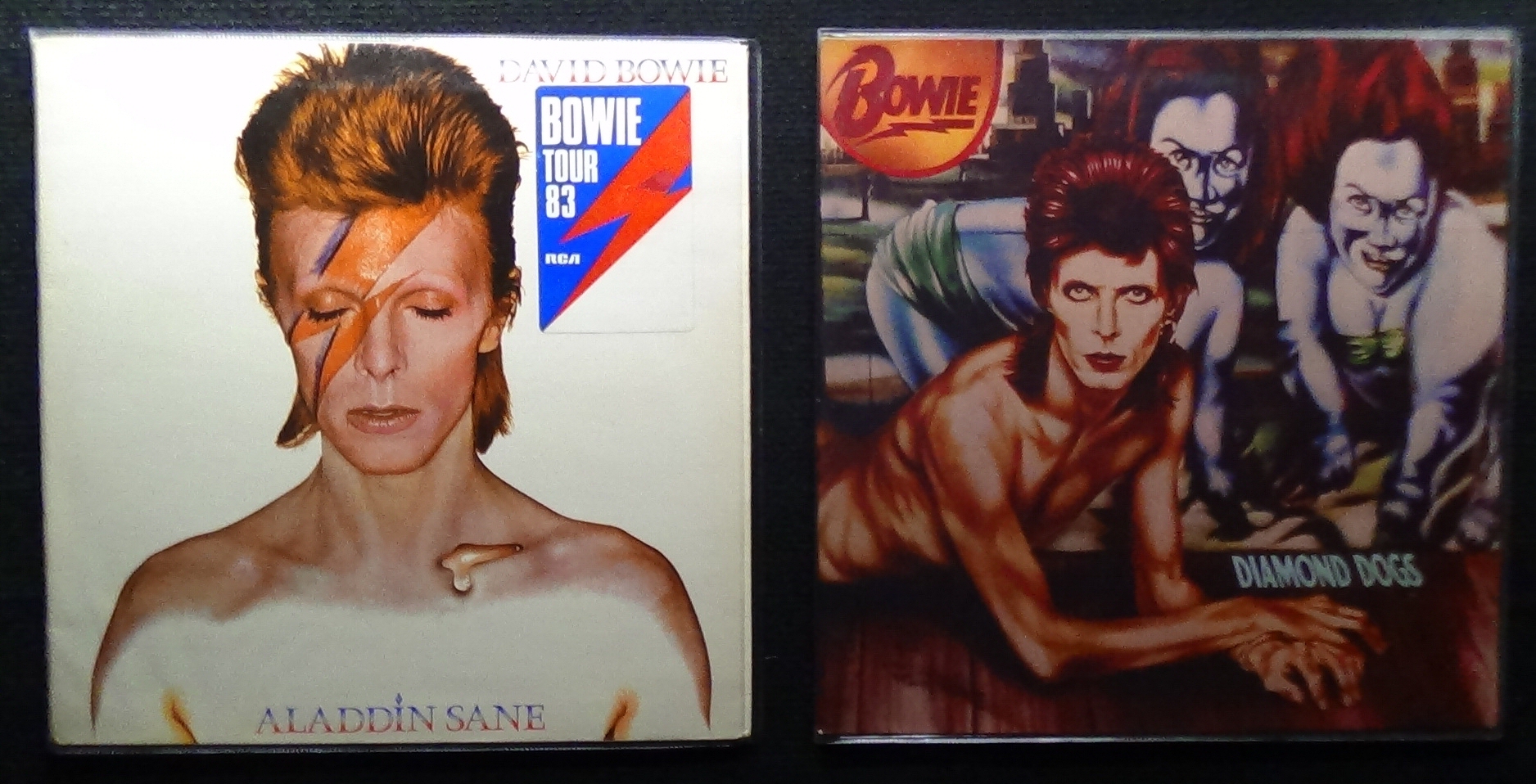

« Aladdin Sane », c’est l’autre album de l’année 1973. Je retiendrai surtout 3 titres de ce bon album : Le titre éponyme, avec son piano fou, « Cracked actor » avec ses paroles osées :

Crack, baby, crack,

Show me you’re real

Smack, baby, smack, is that all that you feel

Suck, baby, suck,

Give me your head

…et surtout « The Jean Genie » au rythme pré-Nightclubbing d’Iggy. L’album sera disque d’or aux Etats-Unis, ainsi qu’en Angleterre.

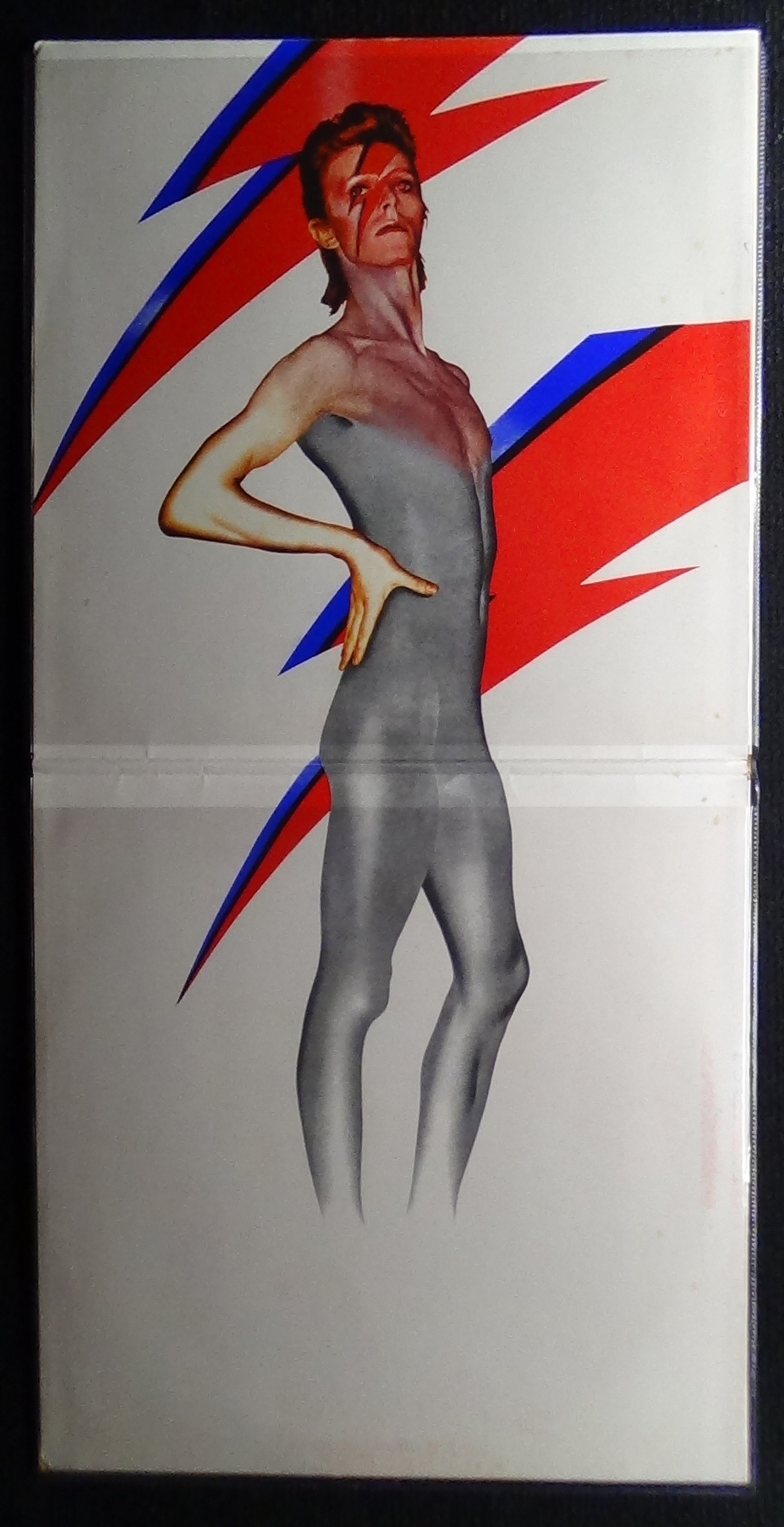

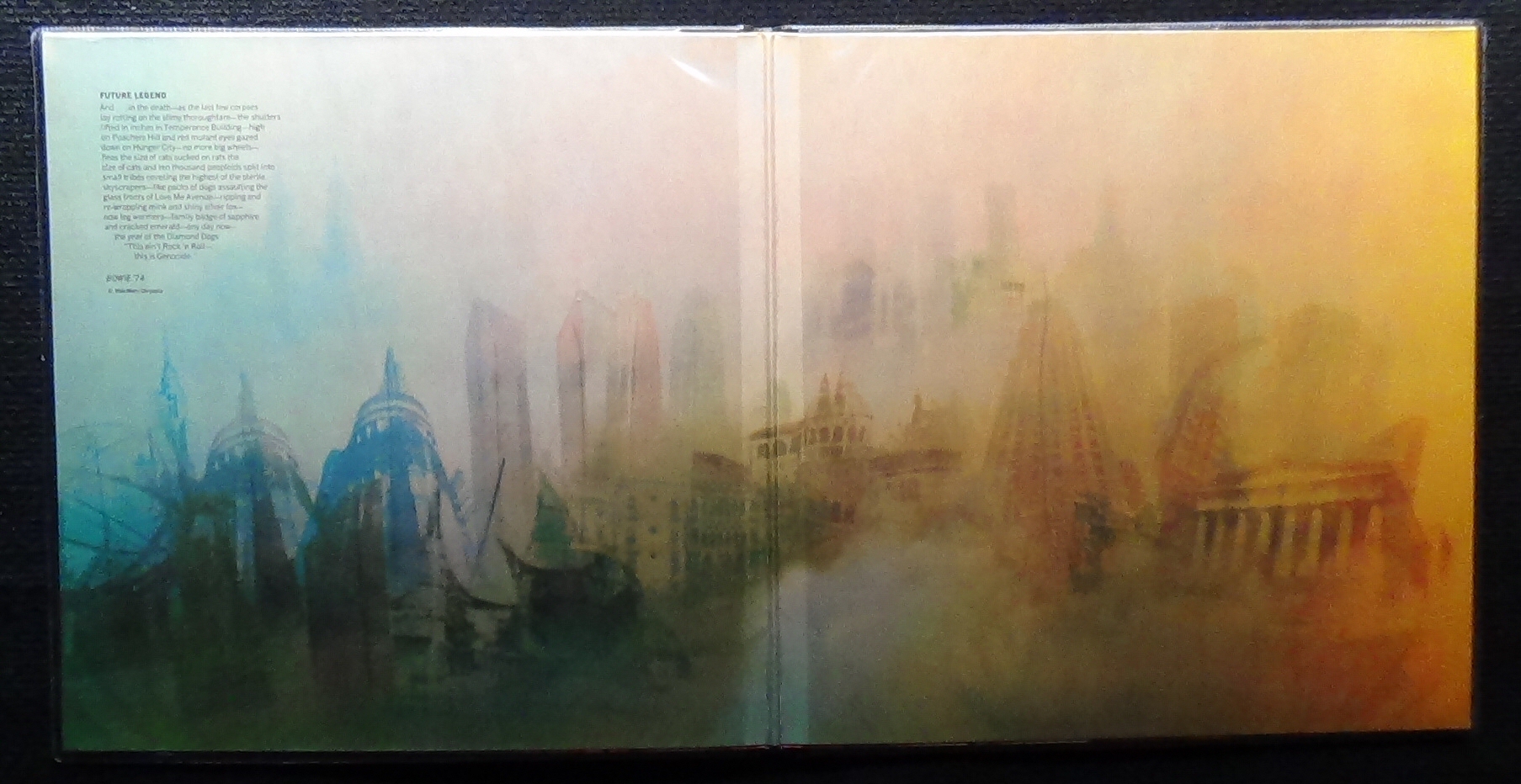

L’intérieur de la pochette ouvrante :

L’année suivante, paraît « Diamond dogs ». Et comme Bowie aime faire parler de lui, la 1ère pochette sera interdite, puisqu’il apparaît en chien, le sexe à l’air…

Exit Mick Ronson à la guitare, c’est désormais Bowie qui va en jouer. Encore de très bons titres, dont notamment « Rebel rebel », très entraînant, et « 1984 », superbement interprété. A ce sujet, et je viens de le découvrir, Bowie avait eu pour ambition de transcrire l’oeuvre d’Orwell en musique. Faute d’autorisation, il ne restera que 2 titres de ce projet : « 1984 » et « Big brother ».

La magnifique pochette ouvrante de « Diamond dogs » :

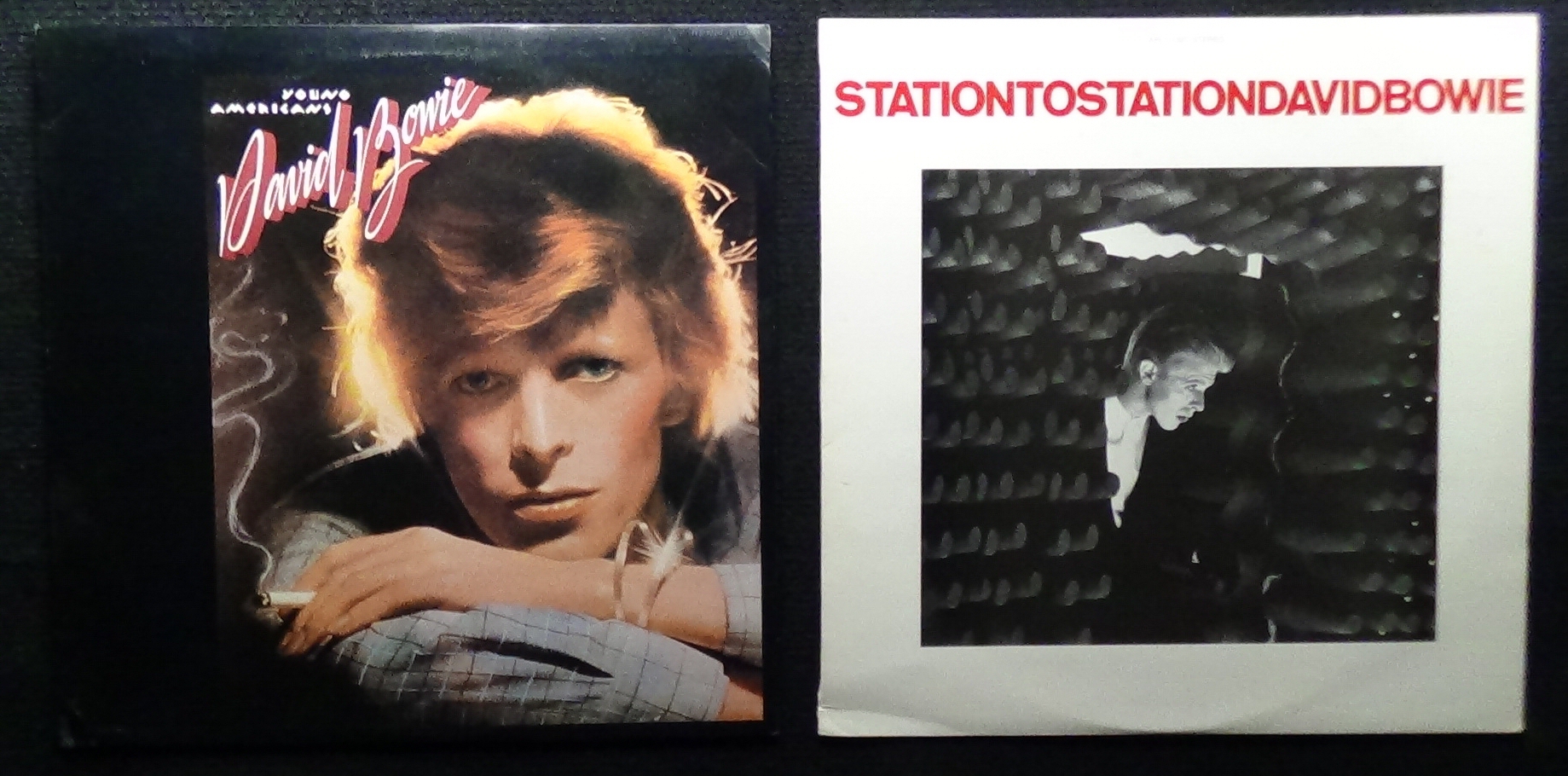

David Bowie est décidément très prolifique : en 1974, l’album « Young americans », enregistré aux USA, voit le jour. Bowie oriente désormais sa musique vers la funk et la soul. Ceci représente un sacré virage pour lui, qui oscillait jusque-là entre pop, glam et rock. Le titre d’ouverture, qui a donné le nom à l’album, excelle avec ses choeurs qui reprennent le refrain « All night she wants a young American », annonçant ainsi la couleur musicale du disque. Je retiendrai aussi « Fame », un funk minimaliste et génial qui clôt magistralement l’album, enregistré avec la participation de John Lennon !

1976, Bowie, bien que maladif, car sous l’emprise de la cocaïne, joue l’acteur principal dans le film « L’homme qui venait d’ailleurs », et sort l’un de ses meilleurs disques : « Station to station ». La face A ne contient que 3 titres, mais quels titres ! « Station to station », un morceau de 8 minutes, auquel Kraftwerk rendra hommage dans sa chanson « Trans Europ Express », est tout simplement génial. Rythmique soignée, voix assurée, pour une balade ferroviaire dans laquelle Bowie se met en scène sous le personnage du « Thin white duke ». « Golden years », entre funk et glam, met en valeur les différentes tessitures de la voix de Bowie. Enfin « Word on a wing », plus calme, achève admirablement cette première face du disque.

« In this age of grand illusion

You walked into my life

Out of my dreams

I don’t need another change

Still you forced your way

Into my scheme of things »

Autre perle, « Wild is the wind », en face B, une superbe chanson d’amour, très romantique.

« Give me more

Than one caress

Satisfy this

Hungriness

Let the wind

Blow through your heart

For wild is the wind

Wild is the wind »

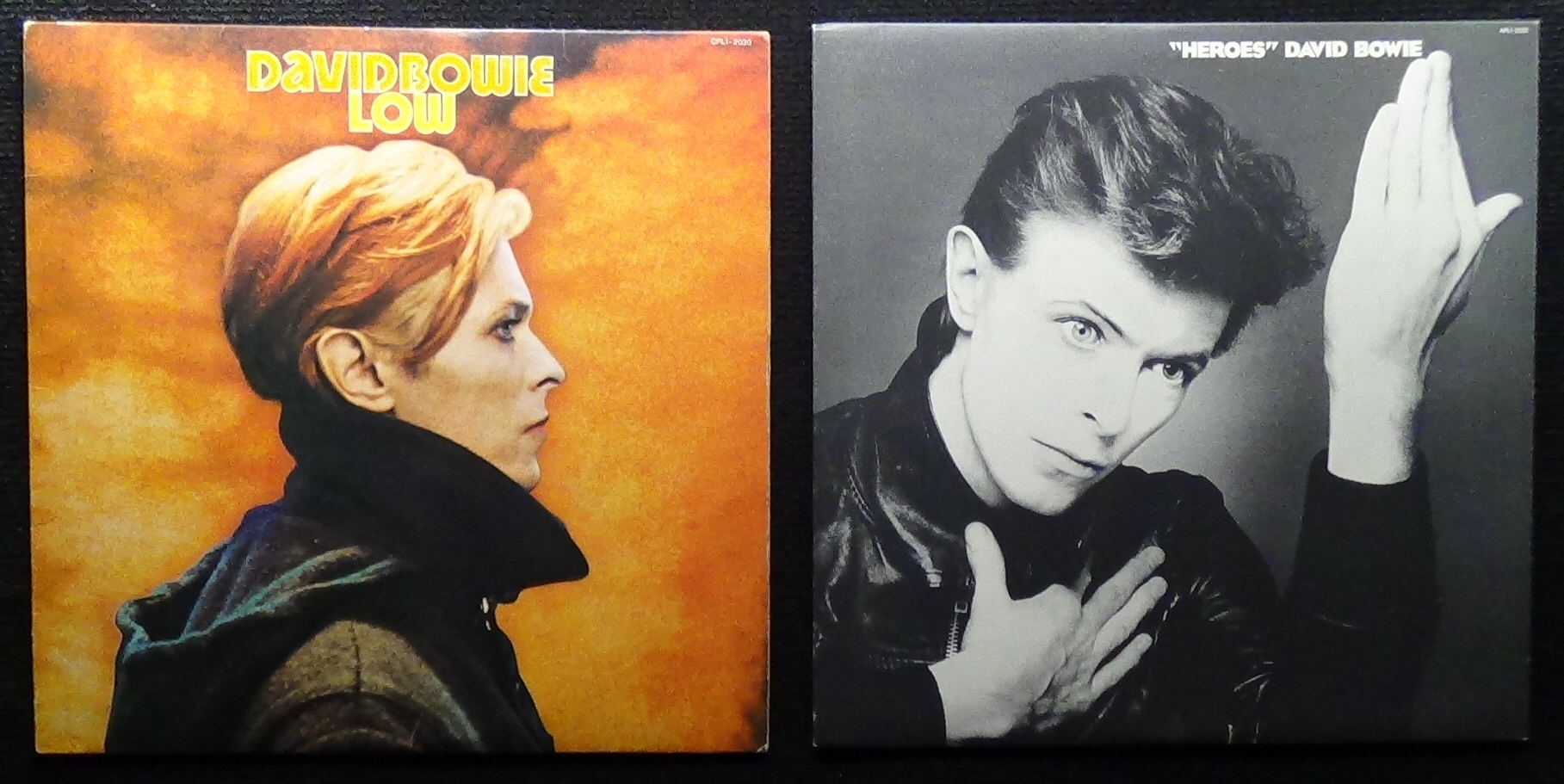

En 1977, exit la période US. David Bowie s’installe d’abord en France, puis en Allemagne, où il va commencer sa célèbre trilogie berlinoise. 1er album à paraître : « Low ». Cependant, on peut retrouver plusieurs analogies avec l’album précédent : la pochette d’abord, elle aussi tirée du film « L’homme qui venait d’ailleurs », ainsi que les musiciens (Carlos Alomar, George Murray et Dennis Davis). Mais il y a 2 changements de taille, avec le retour de Tony Visconti, qui deviendra son producteur attitré, et la présence de Brian Eno aux synthés. Et un troisième avec ce changement de vie pour Bowie, à l’image du titre « A new career in a new town ». On retrouve sur ce disque des morceaux à la production léchée, très courts, sauf pour le superbe « Warszawa » de 6 minutes quasi instrumentales.

Sur la photo, 2 pressages canadiens qui sonnent super bien !

On reste en 1977, pour le second album de cette trilogie, et quel album ! « Heroes », qui contient le titre éponyme culte, mais aussi « V-2 Schneider », en hommage à Florian du groupe Kraftwerk, le magnifique « Sense of doubt », très Eno-esque, ainsi que le dansant « Beauty and the beast » qui ouvre la face A. On peut aussi noter la présence de Colin Thurston aux manettes, qui produira un peu plus tard nombre de groupes new-wave, tels que Talk Talk, Duran Duran et Kissing the pink.

I, I will be king

And you, you will be queen

Though nothing will drive them away

We can beat them, just for one day

We can be Heroes, just for one day

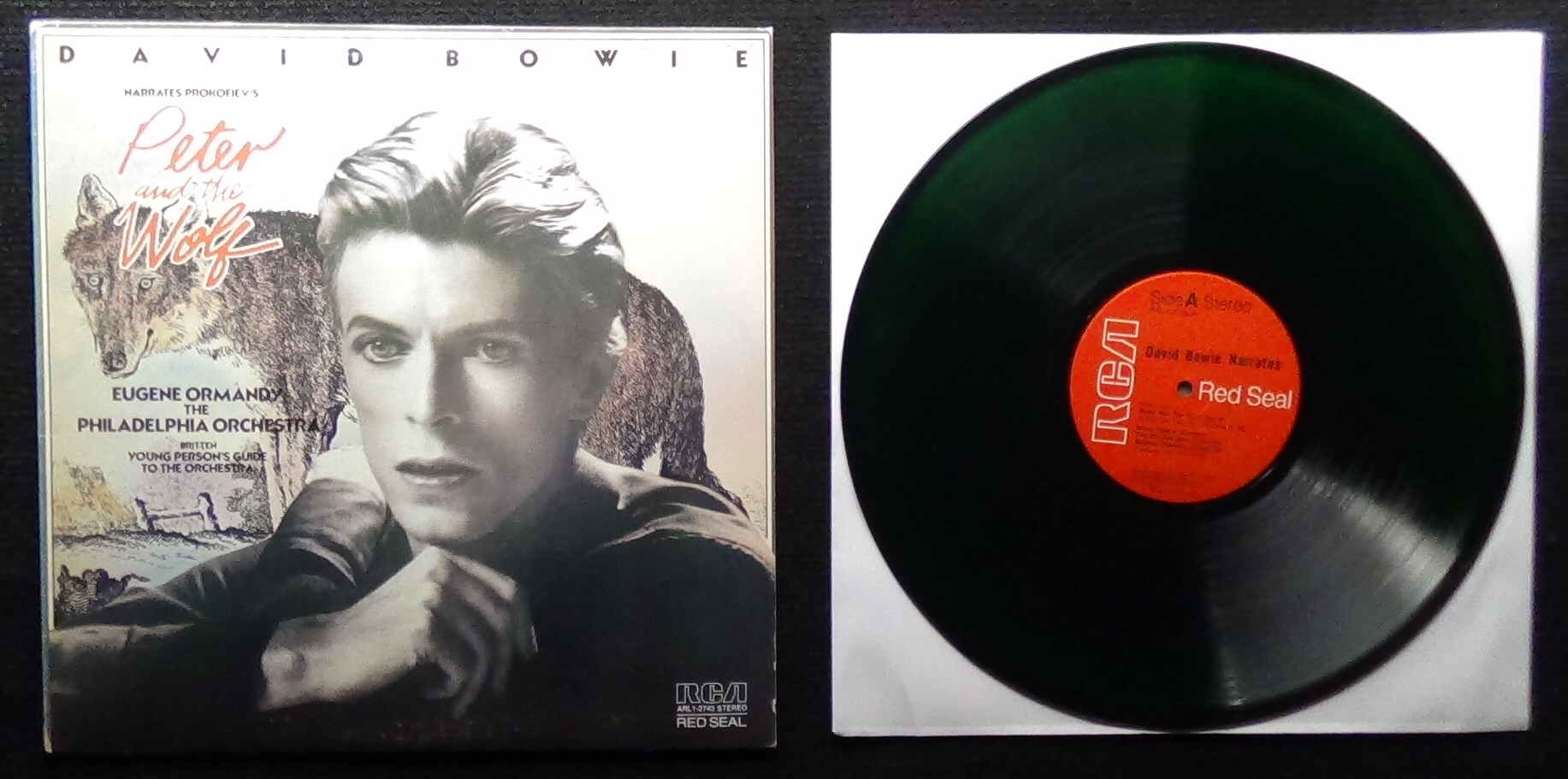

En 1978, nouveau projet pour David Bowie : RCA lui demande de raconter l’histoire de « Pierre et le loup » sur un fond musical classique joué par le Philadelphia Orchestra et dirigé par Eugène Ormandy. C’était à l’origine une composition de Sergei Prokofiev de 1936 !

La face B est juste là pour compléter, car il s’agit d’un morceau de musique classique créé par Benjamin Britten, et interprété par le Boston Pops Orchestra. Donc, plus rien à voir avec Bowie !

Le pressage canadien de 1978, en vinyl vert sombre :

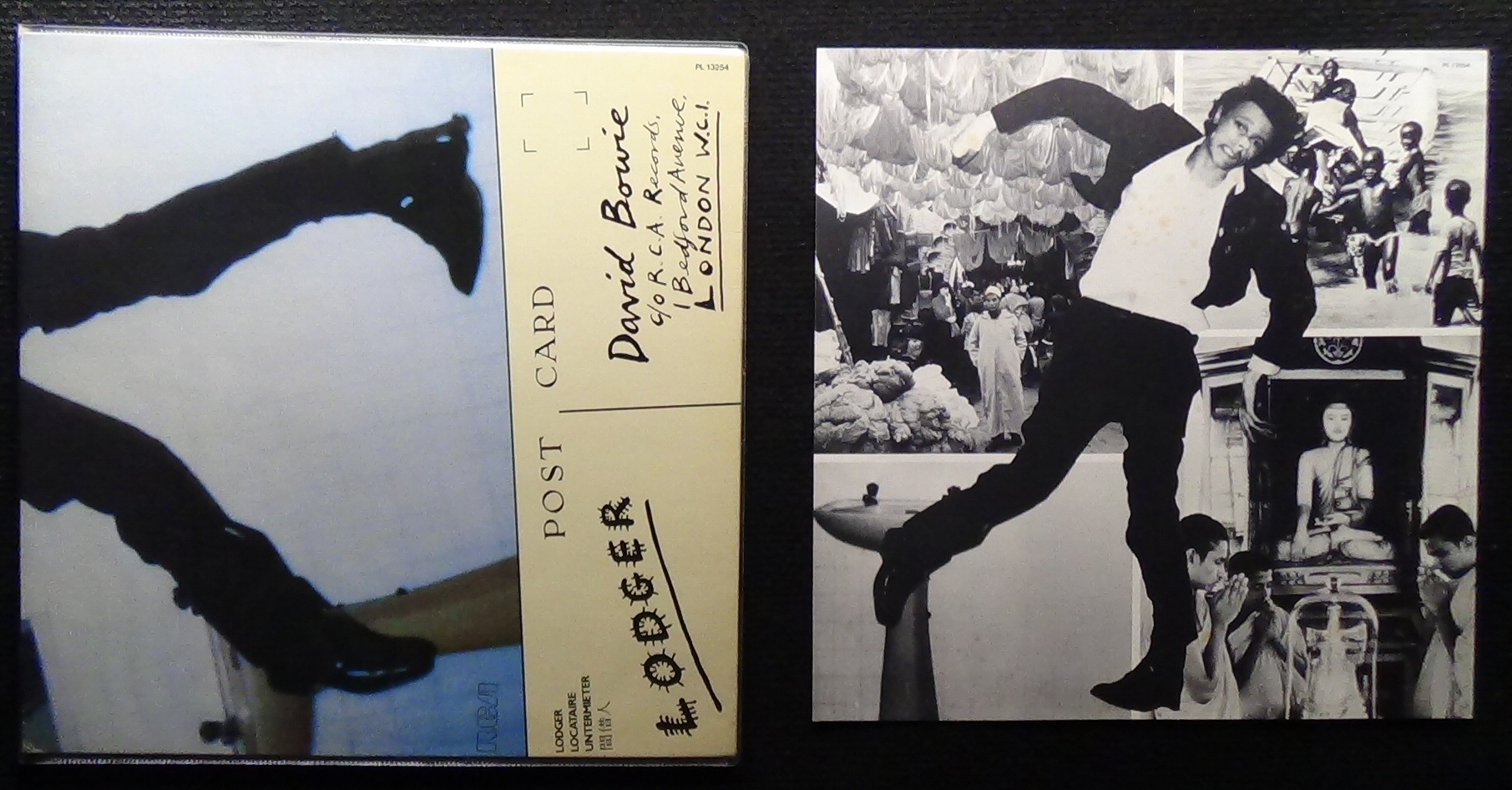

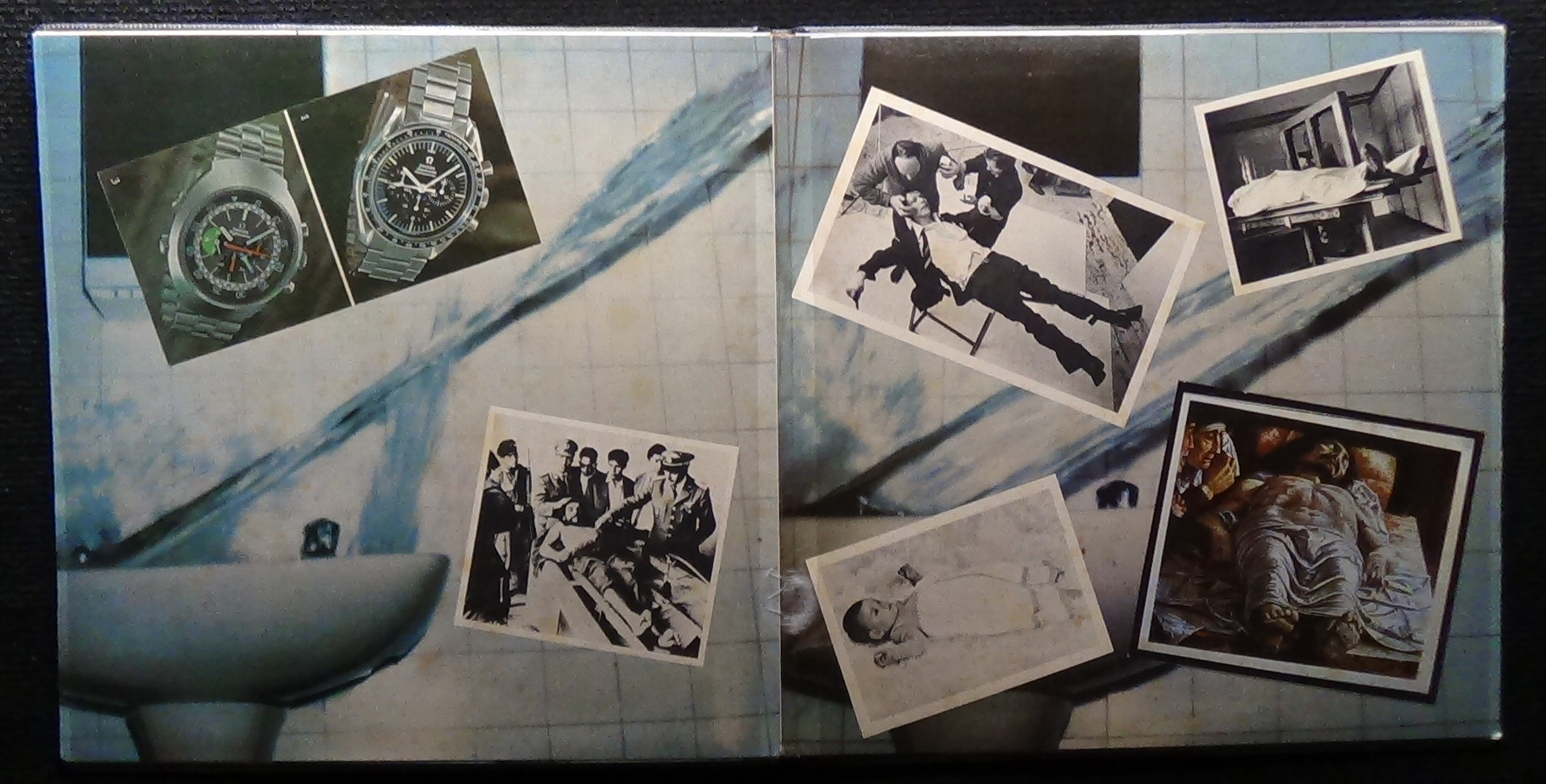

En 1979, David Bowie clôt la trilogie berlinoise en sortant « Lodger ». Le coeur n’y est plus trop, et ça se ressent. Bien que la pochette soit très réussie, il y a moins de titres marquants, ou du moins efficaces dès la 1ère écoute. Le disque a été enregistré sur une longue période, entre tournage de film et tournée pour Bowie, dans 2 studios différents. « Boys keep swinging » et « Look back in anger » tirent leurs épingles du jeu néanmoins. C’est à mon avis, l’album le plus faible issu de la trilogie. Cependant, David Bowie rejoindra Brian Eno beaucoup plus tard, en 1995, pour la réalisation du superbe opus « 1-Outside », qui reste mon album préféré.

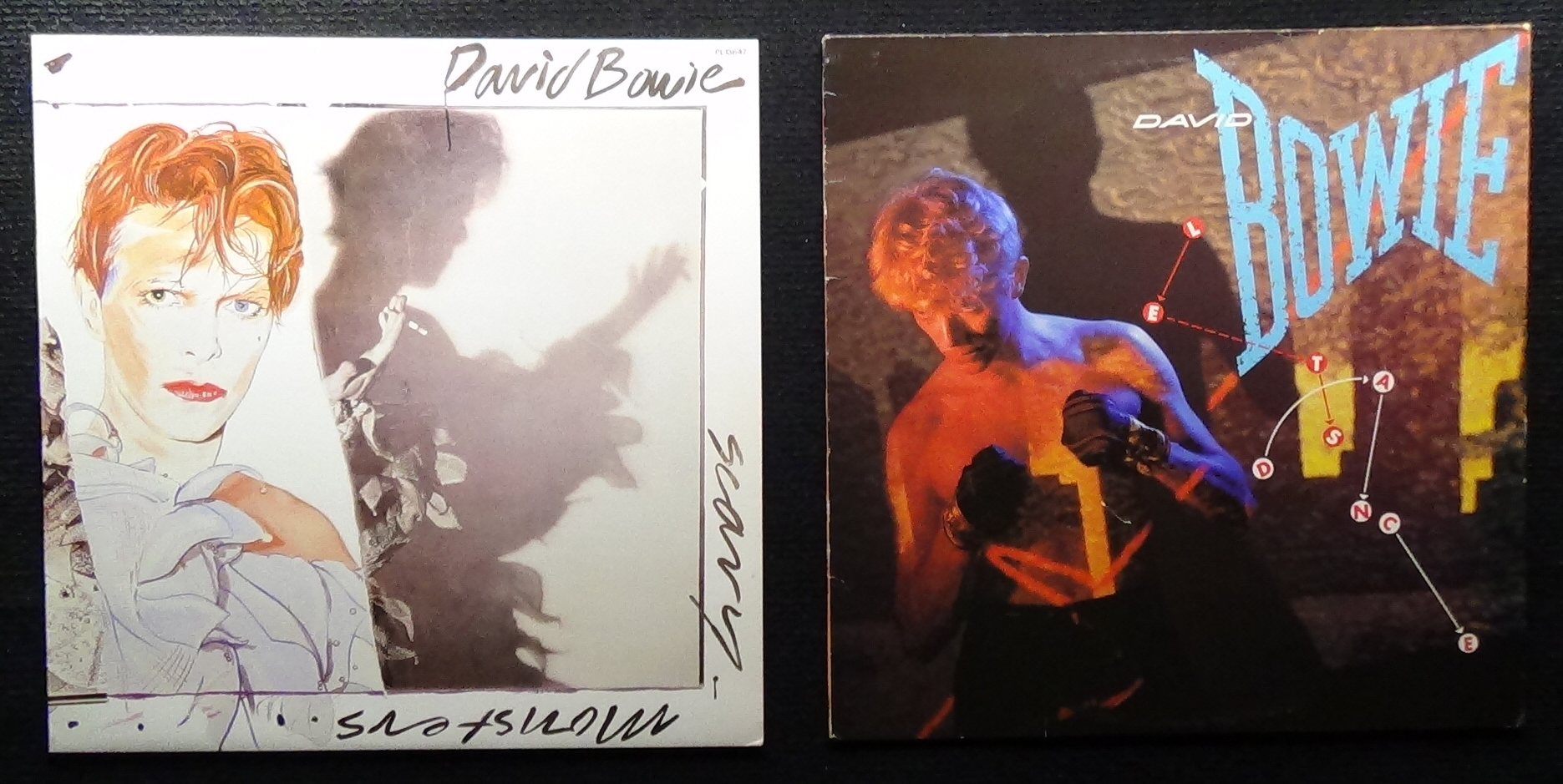

La pochette avec son insert :

L’intérieur de la pochette ouvrante :

L’extérieur de la pochette ouvrante :

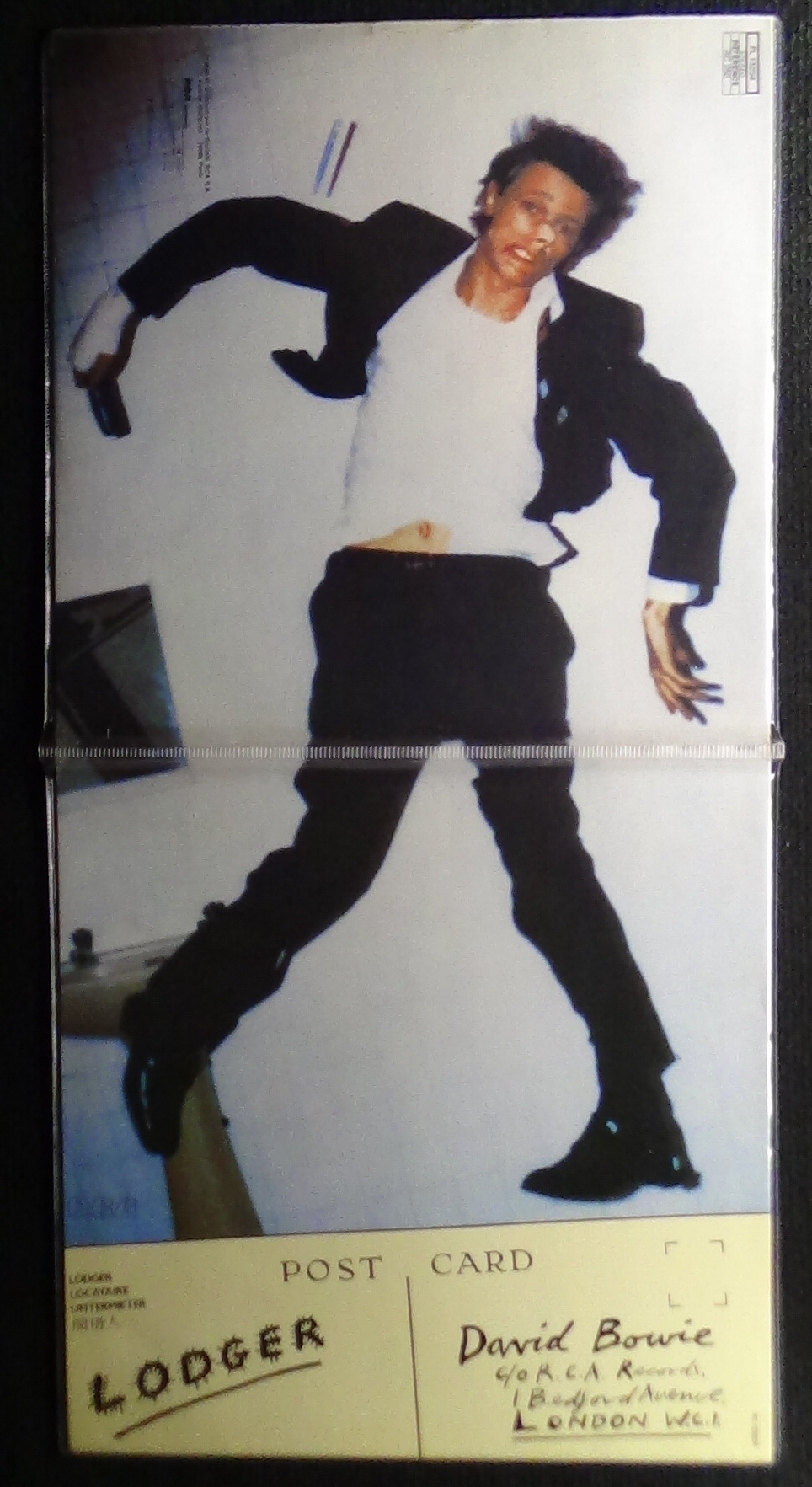

« Scary Monsters… and super creeps » sort en 1980. Il est enregistré à New-York, dans le même studio, où simultanément Bruce Springsteen enregistre « The river ». Du coup, le pianiste Roy Bittan, du E-Street Band, va être embauché par Bowie pour ses propres sessions. C’est un excellent album, dont je retiendrais notamment les 3 titres à la suite sur la face A : « Scary monsters », avec la voix sépulcrale de Bowie et la guitare déjantée de Robert Fripp, « Ashes to ashes », un titre désenchanté qui se veut la suite de « Space Oddity », et « Fashion », un funk puissant taillé pour les clubs. Bowie écrit la musique, les paroles et participe à la production en compagnie de Tony Visconti.

En 1983, Bowie clame à qui veut l’entendre qu’il veut enfin gagner de l’argent ! En effet, son contrat avec son ancien manager Tony Defries, bien que rompu en 1975, permettait à ce dernier de toucher des royalties jusqu’en 1982 ! Bowie veut donc repartir de 0 : nouvelle maison de disques avec Emi, nouveau producteur, avec Nile Rodgers, et nouveaux musiciens. Tout cela aboutit à un excellent album qui va propulser Bowie super star : « Let’s dance ». Le titre éponyme va se vendre à des millions d’exemplaires, et assurer le triomphe de la tournée qui va suivre.

L’année suivante, paraît « Tonight ». Un album très éclectique, et même beaucoup trop, car on s’y perd. Entre le reggae de « Don’t look down », avec la voix étrangement mixée en arrière, le rock de « I keep forgetting », et le funk de « Dancing with the big boys », on est balloté de gauche et de droite sans être jamais conquis. La production de Hugh Padgham, souvent assez lisse, n’arrange rien. Heureusement, des titres comme le superbe « Loving the alien », ou « Tonight », qui sera plus tard repris avec Tina Turner, sauvent l’album.

A gauche, le picture disc de « Let’s dance » :

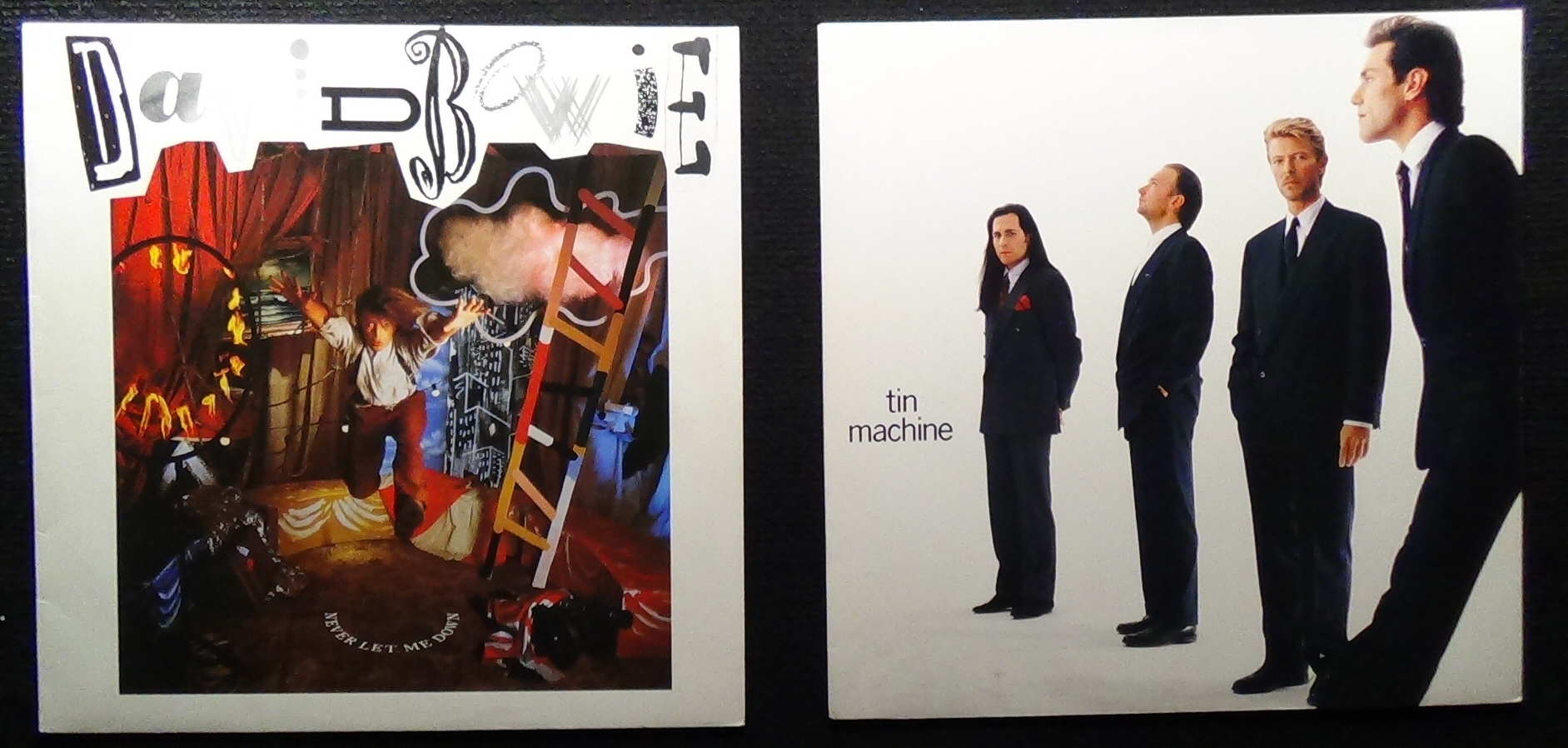

« Never let me down », le 17ème album de David Bowie, sort en 1987, et continue la descente créative amorcée avec « Tonight ». A la fois la production, la musique et les arrangements pêchent. Et pourtant, le disque est produit par Dave Richards, qui a notamment beaucoup collaboré avec Queen. Mais le résultat est la voix de David noyée dans une instrumentation sonore pauvre et clinquante. Je retiendrais quand même 2 titres : « Time will crawl » et « ’87 and cry ».

En 1989, virage à 180° : David Bowie, conscient de ses erreurs, décide désormais de s’entourer d’un groupe, et va nommer ce nouveau projet « Tin Machine ». L’album éponyme s’ouvre sur un excellent blues : « Heaven’s in here », et laisse donc présager du meilleur… qui n’arrivera pas ! En effet, Bowie retombe dans ses travers : musique lourde et peu inspirée, voix parfois hors tempo, reprise du « Working class hero » de Marianne Faithfull, massacrée…

Un second et dernier album de Tin Machine voit le jour en 1991. Plus rock, il est un peu mieux que le précédent, mais la batterie omniprésente empêche de se concentrer sur la voix de Bowie, qui n’est pas assez mise en valeur. La production est pataude, alors qu’on sent un potentiel.

La réédition en couleur turquoise, n° 347/5000 :

Ainsi s’achève la présentation des albums de David Bowie sur la période 70-80. Par la suite, David reviendra en solo, pour de très bons albums…

A suivre : les compilations !